Un voyage est une opération qui fait correspondre des villes à des heures. Mais le plus beau du voyage et le plus philosophique est pour moi dans les intervalles de ces pauses.

Je ne sais s’il existe de sincères amateurs du chemin de fer, des partisans du train pour le train, et ne vois guère que les enfants qui sachent jouir comme il convient du vacarme et de la puissance, de l’éternité et des surprises de la route. Les enfants sont de grands maîtres en fait de plaisir absolu. Quant à moi, je me berce toujours, dès que le bloc des wagons s’ébranle, d’une métaphysique naïve et mêlée de mythes.

Je quitte la Hollande… Tout à coup, il me semble que le Temps commence ; le Temps se met en train ; le train se fait modèle du Temps, dont il prend la rigueur et assume les pouvoirs. Il dévore toutes choses visibles, agite toutes choses mentales, attaque brutalement de sa masse la figure du monde, envoie au diable buissons, maisons, provinces ; couche les arbres, perce les arches, expédie les poteaux, rabat rudement après soi toutes les lignes qu’il traverse, canaux, sillons, chemins ; il change les ponts en tonnerres, les vaches en projectiles et la structure caillouteuse de sa voie en un tapis de trajectoires …

Même les idées, toujours surprises, traînées comme étirées par le torrent des visions, se modifient à la manière d’un son dont l’origine vole et s’éloigne.

Il m’arrive aisément que je ne me sente plus nulle part, et sois comme réduit à l’être abstrait qui peut se dire en tous lieux qu’il pense, qu’il raisonne, qu’il dispose, fonctionne et ordonne identiquement ; qu’il vit, et que rien d’essentiel n’est altéré ; qu’il ne change donc point de place. Ne faudrait-il à ce pur logicien qui nous habite, pour qu’il eût le sentiment du mouvement, qu’il observât des modifications bien extraordinaires, des désordres inconcevables, et sans doute incompatibles avec la raison ou la vie ?

C’est un grand miracle qu’il y ait en nous tant de mécanismes délicats assez insensibles au transport.

Mais, au contraire, l’être total, l’âme réelle du voyageur de qui l’absence va finir, quand chaque tour des roues le rapproche de sa maison, et qu’une boucle de sa vie va se fermer, est la proie d’étranges effets de sa transition. Ce qu’elle quitte, ce qu’elle éprouve dans l’instant, ce qu’elle prévoit et se prédit, se la disputent, se proposent et s’échangent en elle-même. Elle oscille entre ses époques que la précision du départ bien marqué, l’exactitude probable de l’arrivée séparent si nettement ; elle heurte au hasard le regret, l’espérance, les craintes, et les perd et les retrouve dans ses sensations. Son passé, son présent, son futur prochain sonnent en elle comme trois cloches bien distinctes, dont toutes les combinaisons se réalisent, se répondent, se brouillent et se composent curieusement. Jouant et reprenant sans fin tous les thèmes de l’existence, un carillon d’événements — accomplis, — attendus, — actuels, — accompagne le corps voyageur, habite une tête qui s’abandonne, l’amuse, l’inquiète, emprunte les rythmes de la route, orchestre des rêves, égare, endort, réveille son homme…

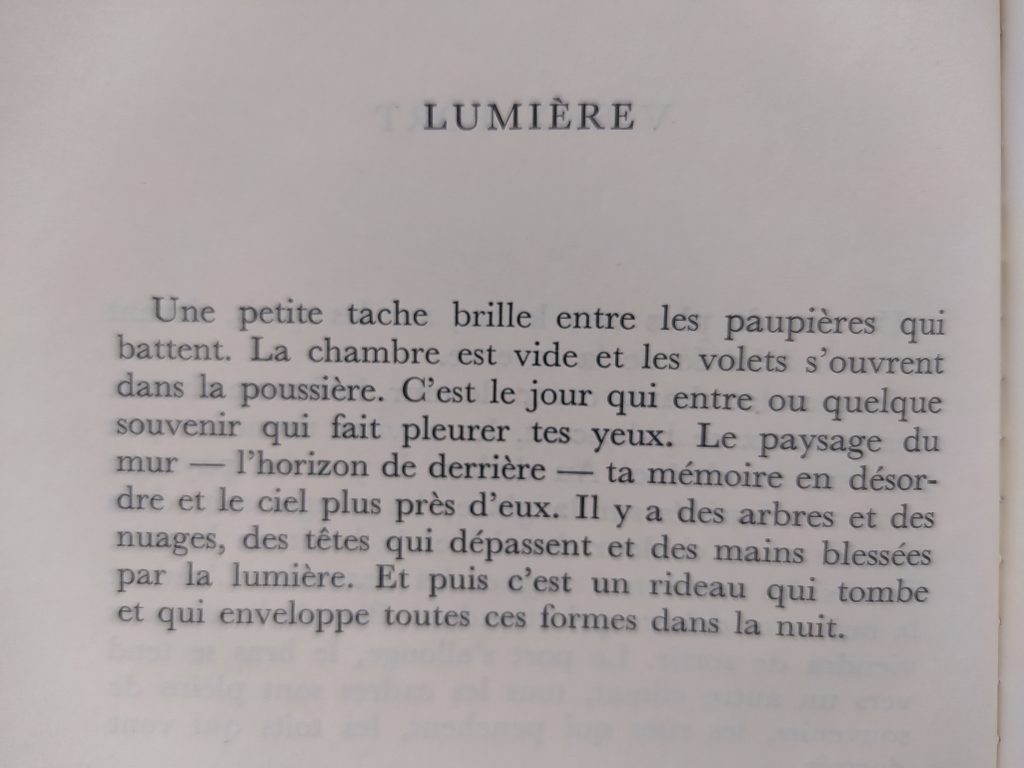

La nuit tombe. Il naît et meurt des feux terrestres, — postes soudains, signaux aigus, éclats subits de vies inconnues effleurées… Entre deux lueurs, mes yeux incertains dans la buée qui brouille les glaces, peu à peu cessent de voir une campagne déjà morte et simplifiée par le soir, qui s’écoule indéfiniment vers les lieux et les jours passés.

Il me semblait à la fin de ne plus apercevoir que tous les états de l’eau, — l’eau neige, — l’eau glace, — l’eau vive, — l’eau flaque mirant l’eau nuée, — l’eau vapeur dont les volutes libérées se détordent, se disloquent, s’attardent et se dissipent après nous. L’eau multiforme compose, presque à soi seule, la substance d’un pays trouble et variable dont la suprême clarté du crépuscule interprète encore les blancheurs et pâleurs précipitées.

Que les lampes s’allument, et sur la vitre tout à coup se vient peindre un fragment de visage. Un certain masque s’interpose, portrait d’homme qui demeure lumineux et constant à la surface de cette fuite de plages sombres et neigeuses.

Je m’apparais immobile et chaudement coloré sous le verre ; et si je m’approche un peu de ce moi morcelé d’ombres qui me regarde, je l’éclipse, je m’abolis, je deviens le chaos nocturne.

Mais, au contraire, l’être total, l’âme réelle du voyageur de qui l’absence va finir, quand chaque tour des roues le rapproche de sa maison, et qu’une boucle de sa vie va se fermer, est la proie d’étranges effets de sa transition. Ce qu’elle quitte, ce qu’elle éprouve dans l’instant, ce qu’elle prévoit et se prédit, se la disputent, se proposent et s’échangent en elle-même. Elle oscille entre ses époques que la précision du départ bien marqué, l’exactitude probable de l’arrivée séparent si nettement ; elle heurte au hasard le regret, l’espérance, les craintes, et les perd et les retrouve dans ses sensations. Son passé, son présent, son futur prochain sonnent en elle comme trois cloches bien distinctes, dont toutes les combinaisons se réalisent, se répondent, se brouillent et se composent curieusement. Jouant et reprenant sans fin tous les thèmes de l’existence, un carillon d’événements — accomplis, — attendus, — actuels, — accompagne le corps voyageur, habite une tête qui s’abandonne, l’amuse, l’inquiète, emprunte les rythmes de la route, orchestre des rêves, égare, endort, réveille son homme…

(…)